山口吉彦とアマゾンコレクション 中編

吉彦さんが初めて足を踏み入れたアマゾン先住民・ウィトトの集落で(1)

アマゾンに足を踏み入れる

山口吉彦さんの「徒歩旅行」はその後、人を伝ってコロンビア第二の都市メデジン、そしてカリ、ガラパゴス諸島を経てペルーに入った。ある人を訪ねていった先で、首都リマにできたばかりのペルー日本大使館付属日本人学校の校長先生に偶然出会った。入院中だったその娘さんの気が紛れるようにとこれまでの旅の話をしていると、ぜひ学校の子どもたちにもその話をしてほしいと校長先生からお願いされ、娘さんが退院するまで臨時職員として働くことに。たちまち子どもたちの人気者になった吉彦さん。「先生やめないで」と子どもだけでなく親からも退院後の勤務継続を懇願され、最終的には小・中学生対象に英・仏・日本語のほか日本の地理や歴史、理科などを3年間に渡って教えることとなった。

この間の1974年、初めてアマゾンへ足を踏み入れたのだった。ペルーのブラジル国境付近に住まうウィトトの人びとを訪ねたのである。きっかけは、ペルー国立考古学・人類学・歴史学博物館で、鳥の羽根でつくられたウィトトの頭飾りの美しさに心奪われたから。夏の休暇中に行って帰ってこられるエリアでもあった。とはいえ、リマからペルー北東部の都市イキトスまでは小型セスナに乗り、イキトスからおよそ200km離れた彼の地まで交易船をチャーターし、日が落ちれば岸辺に寄って船上で眠るという、長い道のりだった。その航路自体は生活船が行き来し、ウィトトの人びとも必要物資の入手や買い出しに利用していたもので、船頭さんがいうには、交易のためいくらかスペイン語を解す人もいるそうだ。何とかなるだろう。やっとのことで船は目的地へ。もうすぐだ。遠くで太鼓の音が聞こえる。集落がある。人がいるのだ。足どりが速くなる。胸の鼓動が聞こえる。「アマゾンだ、ついに」――。

あのとき“こうじやま”からかすかに引かれた道は、およそ15年の時を経て彼の地へ至った。このとき吉彦さんは32歳。里山の少年の夢がかなった瞬間だった。船頭さんが吉彦さんを紹介してくれ、現地の人びとによい印象をもってもらえた。きっとその初対面は、開きかけていたつぼみが開花するような、自然なやりとりだったのだろう。偶然にもその日はお祭りだったようで、口嚙み酒(2)を飲ませてくれた。警戒されていたらなされない待遇である。そして尋ねられたことには―「ところでお前の村は何川の近くにあるんだ?」。日焼けした吉彦さんは現地の人とさほど変わらなく映ったようである。

約一ヶ月の滞在中、村の人たちとマンジョーカを掘りに行ったり、慣れてくると狩りに同行させてもらったり。狩りは大人の男たちがジャングルで行う。主な獲物はクビワペッカリー。彼らの足の速さにはとても及ばず、ジャングルは見通しがきかないうえに棘や出っ張った根っこで、思いのままに走れない。同行していた子どもたちが―日本でいえば中学生ぐらいの年齢―導いてくれたことで、初めて猟をみることもできた。川で巨大なピラルクを釣った。タンパク源はむしろ川から得ることが多かったという。マンジョーカは青酸毒をもっているが、適切に毒抜きして粉末状のファリーニャ・デ・マンジョーカにすれば長期保存がきく。その暮らしは、何かに欠乏しているというよりむしろ満ち足りていた。

狩りでも漁でも、彼らは朝から晩まで一生懸命仕事をするといったことはしない。必要なことをすませば、あとはハンモックに横たわったり、仲間たちと話をしたりして過ごす。「こっちの工場に勤めて、何時に出勤して、退社するときにはタイムカードを押して、何時間働いたからそれへの対価っていうのではない。だからある意味、森と川さえあれば、すべて調達できるんです」。初めてのアマゾンで出会ったその姿は、吉彦さんの目に焼きついた。

この旅で入手したものが、アマゾンコレクションの第1号となった。到着時に鳴り響いていたあの太鼓である。その後も先住民たちの生活品を入手する際と同じように、街で購入しはるばる持参したマチェーテ(山刀)とそれは物品交換されたのだった。

今も音の鳴るウィトトの太鼓

帰国、結婚、ふたたびアマゾンへ

先の校長先生の任期終了にともない吉彦さんも帰国した。鶴岡市にある致道博物館で、ペルーから日本へ郵送した物品を展示する機会に恵まれた。実家で資料を広げていたとき、吉彦さんの母の田鶴子さんが家に連れてきたのが、後に配偶者となる考子(なすこ)さんだった。考子さんは北海道旭川市出身で、当時はミッションスクールの英語教師。夏休みを利用した東北の民藝を訪ねる旅の途上で鶴岡に足を運んでいた。たまたま降車した鶴岡カトリック教会で、田鶴子さんがサマースクールのボランティアをしていたのだった。

考子さんの経験―シベリア鉄道経由で欧州に渡って長期滞在し、札幌オリンピックで通訳ボランティアを務めるなど―は吉彦さんとも共通点が多く、初めて聞くアマゾンの話に考子さんの心も揺さぶられた。会話が弾む。「それで一応、住所交換したり」。夏休みが終われば、またそれぞれの日常がはじまったが、お互い文通をやめることはなかった。そして一年後、ロンドンで再会を果たした。吉彦さんと考子さんは結婚することとなる。出会うきっかけとなった鶴岡カトリック教会で。

そのころ手にしたのが、海外子女教育振興財団から送られてきた月刊誌のような冊子。そこにはブラジルのベレン総領事館付属日本人学校を開設予定、教員募集との記事。当時日本人学校は外務省が管轄しており、教職は狭き門であったが、聞くところ学校はまだ建設されておらず当面は民家を改修して教えるという。ペルーの経験が役立つかもしれない。教職免許をもっていた考子さんは応募して見事採用。吉彦さんも考子さんに同行してベレン入りし現地採用。ふたたび道はアマゾンへ近づくことになった。今度は足跡の数を倍にして。

深い森へ

アマゾン川の河口にあるベレンは北部ブラジルの要港であり、パラ州の州都。日本企業が多く進出するなか、駐在する家族のための中高一貫校に、考子さんは派遣教師として、吉彦さんは現地採用の教師として勤めはじめた。1976年のことだ。

この年に長男の考彦(なすひこ)さんが産まれた。考彦さんは「ジョアン・天孫(あまぞん)・太郎・考彦・山口・濱本」の名をもつ。「ジョアン」は、アパートの近くに住み、家族ぐるみのお付き合いのあったベレンの実業家ジョアン・クーニャさんが教会での洗礼時の代夫(名づけ親)であったことに由来し、「天孫太郎」は、アマゾンを視察に訪れた千葉三郎先生(当時東京農業大学学長)の名づけによる。吉彦さん、考子さん、考彦さんが当時どのような人たちのあいだにあったのか伺えよう。

二年間尽力して日本人学校が軌道に乗ると、吉彦さんは日本から派遣された別の先生に引き継ぎ、アマゾン調査へ。考子さんは継続して教務を続けた。

先住民たちの村へ入るためにはFUNAI(ブラジル国立先住民保護財団)の許可が必要となる。その申請は遠く離れたブラジリアまで行かなければならず、滅多なことでは許可が通らなかった。吉彦さんが幸運だったのは、ベレンのアパートから100mほどのところにアマゾン研究で知られるエミリオ・ゲルジ博物館(MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI)があり、勤務する研究者が紹介状を書いてくれたことだった。

「まず手始めに、レヴィ=ストロースの『悲しき熱帯』にも出てきた、ボロロ族とか、ナンビクワラ族とか、そういうところを訪ねたんです。とくにボロロ族は、家々の配置が『悲しき熱帯』と同じ。半世紀近く経っているのにそのままなんです。私はそれをみて、ものすごく感動しました」。

レヴィ=ストロースがサンパウロ大学社会学教授に就任したのが1935年。同年パラグアイ国境地帯に住む先住民・カデュヴェオを、内陸のマト・グロッソ―ポルトガル語で深い森―に住む先住民・ボロロを訪ねて調査し、翌年にもボロロを訪ねた経験が、『悲しき熱帯』に記されている。吉彦さんが半世紀近く変わらなかったことに感動したという家々の配置とはどのようなものなのだろうか。同著を紐解いてみよう(3)。

環状集落のひみつ

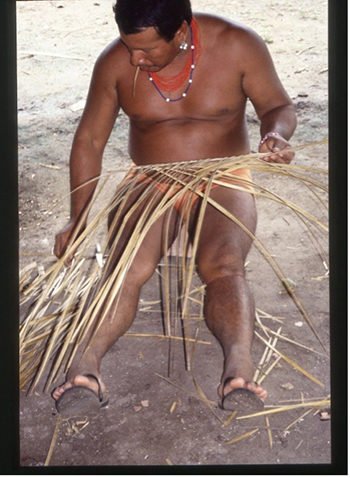

ボロロの写真は残されていないため、シクリンの集落の写真を掲載する(4)

森に囲まれたその村は、まんなかに空き地があり、その周りをぐるりと家々が並ぶ。空き地の中心には小屋がひとつあり、独身の男性が狩りや儀礼を除けば基本的に一日を過ごす。「バイテマンナゲオ(男の家)」と呼ばれている。同心円状に住居が配置される環状集落。この特徴的な村の構造は、ボロロの社会生活や儀礼の慣行にとって重要なだけでなく、彼らの宇宙観をあらわすものである。

ボロロの社会組織は、チェラ組とテュガレ組のふたつのグループに分かれ、また近くに流れる川を基準に川上組と川下組に分かれる。こうした二分割は細部にわたっても繰り返されるが、おおもとには生者と死者の関係がある。すると疑問なのは、なぜ集落は環状なのか、ということだろう。

彼らの社会組織は宗教組織と、日常の慣習は霊魂への信仰と分かち難く混じり合っているが、生者の社会と死者の社会を仲介するものがいる―「呪術師」と「魂の道の主」という対照的なふたりだ。彼らが死者と生者の世界を媒介することによって、また、そのなかにいくつもの儀式や舞踊劇を含む葬儀を何週間も行うことによって、ふたつの世界には均衡がもたらされ、生者は生き続ける権利を死者からかちとる。だから集落は二分割されているのではなく円状なのだといえるだろう。

情熱の注がれる先に

村の配置がボロロの宇宙観をあらわしているとレヴィ=ストロースは洞察した。さてこのような認識は、みずから観察したことやそれまでの研究などが要素として散らばっているときに、それらを別の視点から見直し、再度ひとつの方向へ位置づけ直す知的なはたらきによって可能となる。別の面からみるとそれは、断片的な要素をひとつ高い次元へ、つまり「上方へまとめあげる」方向性をもっているといえるだろう。

「彼らっていうのは、まさにハレとケの社会だと思うの。ふだんは身近なヤシの葉っぱでつくった腰飾りや頭飾り、単純なものなんですけど。お祭りとかのときは、非常にカラフルな鳥の羽根でつくった腰飾りや頭飾りを着飾れるだけ着飾って、儀礼にのぞむ。ああ、まさに、こういう世界がほんとうにあるんだ、と感動しました」。

「ボロロですごく一生懸命やるのは、ピキのお祭り。ピキっていう樹木が熟すころに、たくさん木の実が採れて。実は食べれて食糧になるし、油をとったり、いろいろ有用な植物で。彼らのなかで最大のお祭りは、以前亡くなった酋長を弔うお祭り。偉大な酋長がいて、こういうことをやったんだって、その偉大な酋長をかたどった丸太に顔とかを彫刻して、色を塗って。その祭りっていうのはすごく盛大にやるんです」。

お話を伺っていると、吉彦さんの情熱は「上方へまとめあげる」方向ではなく、あるものから別のものへ、「転がるように」注がれてゆくようにみえる。どのようにモノがつくられ、それを入手し得たかといったディテールは豊かに増えていく。他方それが何であるか、人びとにとってどのような意味を持つのかと省察されることは少ない。人類学的な現地調査が民族誌を書きあげたり、研究にまとめたりする意図で行なわれるのに対し、吉彦さんは当初から調査を書きものとしてまとめる考えはなかったという。ゆえに何らかの意図のもとでの調査というよりむしろ、目にとまって心動かされたものを求めていく。まとめあげるのではなく、断片に徹してゆくのである。ひとつのものに立ちどまり沈思する方向ではなく、次から次へ移りゆく方に情熱が向かったからこそ、モノの収集へとそれは展開し、約20,000点に及ぶコレクションが生まれることになったのではないかと思う。

アマゾンの手仕事が生まれるところ

「今日は雨が降んないってことは、ある程度経験でもって、彼らには分かるんだよね。そういうときは、狩りに出かけるの。ところがすごい雨が降ったり、風が吹くときは、狩りはいかない。で大きな籠とか、手仕事を、男の部屋に大人の男が集まってつくる。

人によって不器用な人もいれば、器用な人もいる。そういうときは、器用な人が不器用な人に教えてあげる。とくに年配の人が、若い男の人とか、もっと小さい子どもたちに、教えてあげる。そういうのが、代々ずっと続いている。おじいさんみたいな人がいちばん尊敬されるんです。体力は弱まっているにしたって、いろんな知識があるし、長年ずっとやってきたから器用でもあるし」。

アマゾンの手仕事には専門的なつくり手がいるわけではなく、男たちが自分の使うもの、必要なものをみずからつくることで生まれる。それは数十年前までの東北で、お百姓さんのほぼ誰もが翌年の農具や身につけるものをみずから拵えていたことを思い起こさせる。

吉彦さんは技巧が素晴らしいものを選んで持ち帰ったのではないというから、おしなべて高い技術水準でつくられたことになる。これも手仕事をつくる技術は誰もができるような一つひとつの作業に由来し、目を見張るような編み目も秀でた才能によって可能となるというより、経験を積み重ねた先に姿を現わすことを思えば頷けること。手の届かない遠い世界の話ではないのである。とはいえ、「カネラ族は籠づくりの名人で、タマユラ族は弓矢をつくるのが巧みで、ワウラ族は土器をつくるのが上手なんです」といった話はあるそうだ。

籠や弓矢はほぼ男性によってつくられるなか、ワウラでは土器をつくるのは女性であり、衣類はどこにおいてもほぼ女性によって織られる。女性は自分の家や―ボロロでは女性が自分の生まれた家に住み、それを相続する―日差しを遮ったところにゴザを敷いて集まり、焼畑から採ってきた野生の綿を紡績車で糸つむぎし、機織りをする。狩り、漁撈、焼畑、手仕事、調理、子育てなどの各々において伝統的な性差は認められるが、それによる抑圧を感じたことはなかったと吉彦さんは回想する。

いずれにしてもそれらは暮らしのなかで、楽しげな語らいのなかで、食べるためのしごとと同じ地平で、搾取と程遠いところで、つくることが次のつくり手をはぐくむ連なりのなかで、つくられたものといえるだろう。

それだけではなく、吉彦さんは次のように述べている。

「現物の資料がもっている力というのは、写真とか動画と比べられないほどの、感動と、魂を揺さぶるような力があると思う」。

たしかにその手仕事は、力と呼ぶしかないような何かが感じられる。それは何だろうか。写真や映像は、現物の資料をある一定の情報量で切りとって表現するものだ。実物は区切られることのない情報量を有する。モノは背景をもつからである。

植物で編まれた籠を例にとってみよう。編まれる植物と、編むための紐の役割を果たす植物、それらが育まれた環境と、編む素材にするまでの手順と積み重ね、編むための道具、編む際の気温や湿度などの条件と所要時間、それらが育まれた土地とそこで営まれてきたものづくりのあり方、編んだものが経年変化していく過程等々、数え上げればきりがないほど蓄積された背景がある。「現物の資料」ができあがるまでの積み重ねは、人を圧倒するほどの情報量を有し、省略も消去もされることなく、モノに宿っている。

幾重もの背景は目で見ることができる。さらにその背景にあるものは何か。目で見ることのできない森の精霊である。それは力を持った存在であり、その信仰は暮らしのなかにある。ゆえに大声で主張せずとも、一見して伝わるほどの「感動と、魂を揺さぶるような力」を発するのだろう。

アマゾンの先住民たちによる手仕事は、「男の家」や日蔭のゴザのうえで、日常の一場面につくられる。同時にそれは、土地の暮らしのあらゆる要素と関係し合う、全体性をもった社会事象でもある。非日常というべき精霊とのコミュニケーションもそこに含まれる。ひとつの手仕事の背景に、アマゾンの森と川と人びとが浮かび上がってくる。

大量に生産され消費する社会において、そのような「力」をもったモノを眼にすることは限られているといえるだろう。彼の地の手仕事は、モノと豊かさへの再考を静かに喚起している。

成瀬正憲

(1)福原義春 山口吉彦著『アマゾンに学ぶ、「われら地球家族」』(株式会社資生堂, 1998.)15頁.

(2)主食であるマンジョーカ(トウダイグサ科の多年生作物Maniot esclenta)という芋でつくったベージューというパンを口に含んで嚙んでは壺に吐き、これに水を加えて熱したのち、バナナの葉っぱをかけて密閉し、土中に埋める。マンジョーカのでんぷんが唾液中に含まれる消化酵素によって糖分に変わり、アルコール発酵することでお酒ができる。

(3)クロード・レヴィ=ストロース著、川田順造訳『悲しき熱帯Ⅱ』(中央公論新社、2001年).

(4)シクリンはジェ語系グループの一つで、ジェ語系グループは文化的にボロロに類似性がある。写真は山口吉彦監修・文、鴻池安志撮影、真砂秀朗構成、本田實男企画『共生の大地』(大平印刷株式会社、1992.)50頁.